コンチネンスケアwith TENA 処方事例集

Nr.01

特養に新規入所時の事例

「Omsorg för Alla」は、「みんなのケア」を意味するスウェーデン語です。「Omsorg」には、「相手の尊厳や思いを大切にした継続的な思いやり」という意味が込められています。本紙では、TENA を活用して、すべての人の「尊厳(Dignity)」を大切にするケアを実践しておられる「ケア処方事例」を紹介します。

ご利用者プロフィール

85 歳、Uさん(女性)。要介護度4。沖縄県南城市出身で、40 歳の時に夫が他界。道路整備などの肉体労働に従事し、女手ひとつで1男3女を育てました。社交的で地域の集まりによく参加しており、人と交流するのが好きな方でした。しかし地域活動もコロナ禍で相次いで中止となり、外出の機会が減ると、認知症の症状と歩行機能の低下が見られるようになりました。

コロナ禍による人との交流の激減で

認知症状や歩行障害が発生

外出の機会が減り、自宅での生活が多くなったU さんは、2023 年8月頃から昼夜逆転と幻視、せん妄が見られ、四つん這いで徘徊する症状が現れるようになりました。2024 年4月に病院を受診、同年8月からは治療のために入院。12 月に症状が改善したのをきっかけに、しらゆりの園様に入所されました。

元々は活動的であったU さんですが、入院前後での寝たきり状態から褥瘡がみられました。入院中は、基本は安静を中心とした生活。食事と作業療法以外はベッド上で過ごしていました。認知症状としてはもの忘れ、そばに小さな子どもがいるといった幻視があり、「この子にもおやつをあげて」といった発言が見られるとの申し送りがあったほか、コミュニケーションについても会話が噛み合わないこともありました。1、2 週間に1回、夜間に体動が非常に活発になることもあり、ベッドから転落の可能性を考慮し、見守りカメラでの監視が必須。またU さんの足腰は5秒間のつかまり立ちができないほど衰えており、排泄に関しては入院中から紙おむつはテープ止めタイプに尿パッドを使用。ベッド上での交換が主で、自尿が出ないため1 日1 回、導尿する状況でした。

病院からの入所に際して

基本的アセスメントを実施

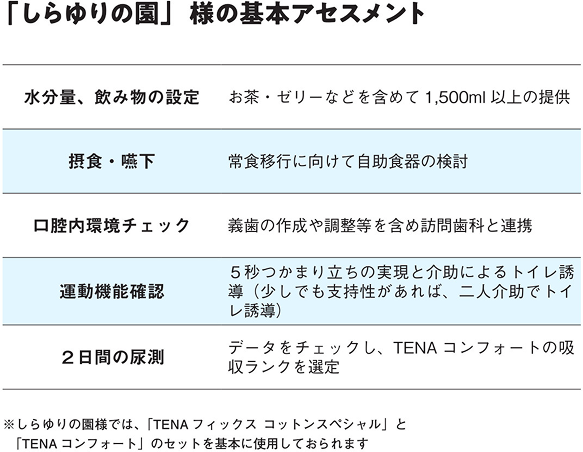

しらゆりの園様では入所者を受け入れる際、基本のアセスメントとして水分摂取量と口腔環境のほか、摂食・排泄・運動の状態を確認します(次ページ表参照)。

水分は、1 日1,500ml 以上摂取できるようにゼリーなども交えて工夫します。併行して、管理栄養士も加わり、常食を摂れるか、自助食器の必要性などを検討します。口腔内環境もチェックし、訪問歯科医と連携して義歯の有無、適合などを確認し、必要に応じて義歯の作成・調整などを行います。

また足腰の状態、歩行の可否確認もします。これは5 秒つかまり立ちが可能なら、トイレでの自立排泄ができるためです。少しでも踏ん張る力があれば、二人介助での自立排泄の可能性を探ります。さらに2 日間の尿測を行い、下着感覚のTENAフィックス コットンスペシャル(以下コットンスペシャル)を基本に、中に入れるTENA コンフォートの吸収ランクを選択することにしています。

U さんの場合、上下に必要な義歯があり、適合も問題なく、入所前から常食を8~ 10 割召し上がっていたため、自助食器の必要性もなく、食事に関して課題は見られませんでした。水分摂取量の目標を1 日1,600ml と設定。起床から夕食までの間で、200ml ~ 300ml を1杯ずつ合計1,600ml 摂取できるよう考えました。入所初日は、おやつの時間から水分提供を開始し、当日は500ml、翌日からは1,600ml 飲めるように。お茶(300ml)とコーヒー(200ml)、寒天ゼリー(100ml)と種類と量、時間帯を工夫することで現在も1 週間平均で1,300ml 以上を維持できています。

入所当日からTENAフィックス コットンスペシャル

二人介助で排泄のリズムが整い生活全般が落ち着く

しらゆりの園様では入所者全員の「日中おむつゼロ」実現を目標にしています。入所後、コットンスペシャルを購入いただくことを基本としており、入所時にトイレに行けない状態でもコットンスペシャルを使いながら、自立排泄を実現することを施設全体の共通認識としています。看とり期や体調不良の際はテープ止めタイプの紙おむつを使うこともありますが、それ以外は随時アセスメントを行いながら、状態にあわせて中に入れるTENA コンフォートを選定しています。

U さんの場合、褥瘡が見られるほどの寝たきりの生活の影響で足腰が弱っており、5秒のつかまり立ちはできない状態で、おむつはベッド上で交換していました。しかし足に踏ん張る力が少し残っていたため、二人介助でトイレ誘導を行うこととしました。また2日間の尿測結果を踏まえ、起床時、昼食後、就寝前にTENA コンフォートプラス(目安吸収量500cc)の交換と設定しました。入所日からコットンスペシャルを使いましたが、当たり前のように受け入れてくださり、二人介助でトイレに行くこともできました。

排便についても、ほぼトイレで行っています。入所当初は排便周期が不定期な時期もありましたが、アセスメントに沿った平均水分摂取量の上昇が排便リズムの改善につながり、夜間に違和感があって目が覚めることも減っていきました。

交流を楽しみ表情が穏やかに

認知症の症状が改善し立位訓練も

一日一日の睡眠状況はセンサー式睡眠計測システムでデータ化しています。寝ている時間、ベッド上で覚醒している時間、離床している時間を色別にまとめており、入所当時は不安定だった睡眠リズムも、段階的に日中の離床時間を増やしていく中で改善しました。今では朝起きたらベッドから自発的に降りるようになり、夕食後にトイレに行って、しっかり睡眠をとる習慣に整ってきています。

病院では食事などの活動外では寝ていた日中の過ごし方も変わりました。もともと社交的な方なので、他の入所者の方々を気遣ったり、人の輪に入っておしゃべりをしたりと、楽しそうに過ごされるようになりました。入所前に見られたという幻視も、入所後には全くなくなりました。最初は独特な方言もあって伝わりにくかった言葉も、今は明確になり、コミュニケーションも良好です。スタッフ全員で励ましながら続けた立位訓練の結果、5秒間のつかまり立ちもできるようになりました。ひとつずつ「できたね」と声がかかることで、ご本人がよりやる気をだしてくれてトレーニングを続けた成果が出ています。

あるべき姿を「特別」ではなく「当たり前」に

スタッフ間の連携で入所者様の「尊厳」を守る

U さんは比較的順調な例ですが、入所当初は夜間の体動過多が見られ、予想よりもベッドからの転落が心配なことが頻繁にありました。離床センサーを設置し、動きがあれば駆けつけられるようにしていますが、ご本人がベッドを離れたいのであれば自主性を尊重し、無理して寝かしつけなくてもいいとの方針で接しています。

現在では、しらゆりの園様の基本アセスメントに沿った水分摂取量、自立支援を行いながら、日中は食堂などで他の入居者様と過ごしておられます。お昼寝も減ったことから生活リズムが整い、夜間の体動過多も、目を覚ますことも少なくなりました。入所者様の「尊厳」を守ること、日中はコットンスペシャルで過ごしてもらうことやアセスメント結果に基づく方針の変更に関しては、スタッフ全員の共通認識に基づいて行われています。あるべき姿を特別ではなく、「当たり前」にした対応が、入所者様の心地よい生活に繋がっています。

私にとってのDignity

私たちがかかわるすべてのことが「尊厳」につながると思っています。利用者に良いサービスを提供するためにはさまざまなことを勉強しなければなりません。それも尊厳を守るための重要な要素です。またスタッフ同士の約束や施設のルールを守ることも、家族の思いやご本人の気持ちを聞いてあげることも最終的には尊厳を守ることにつながります。他のスタッフが困っているときに手を差し伸べることも同様です。介護の中心に「尊厳」があるという表現もできるかもしれませんね。

社会福祉法人 立命会 特別養護老人ホーム

しらゆりの園様(沖縄県南城市)

ご利用者の笑顔のためにコンチネンスケアを基にした自立支援を目指し、日中はトイレで用を足して、寝るときだけおむつを活用する「日中おむつゼロ」に取り組んでいる。1988年 TENA 導入

Webサイト:https://sirayuri.or.jp